点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

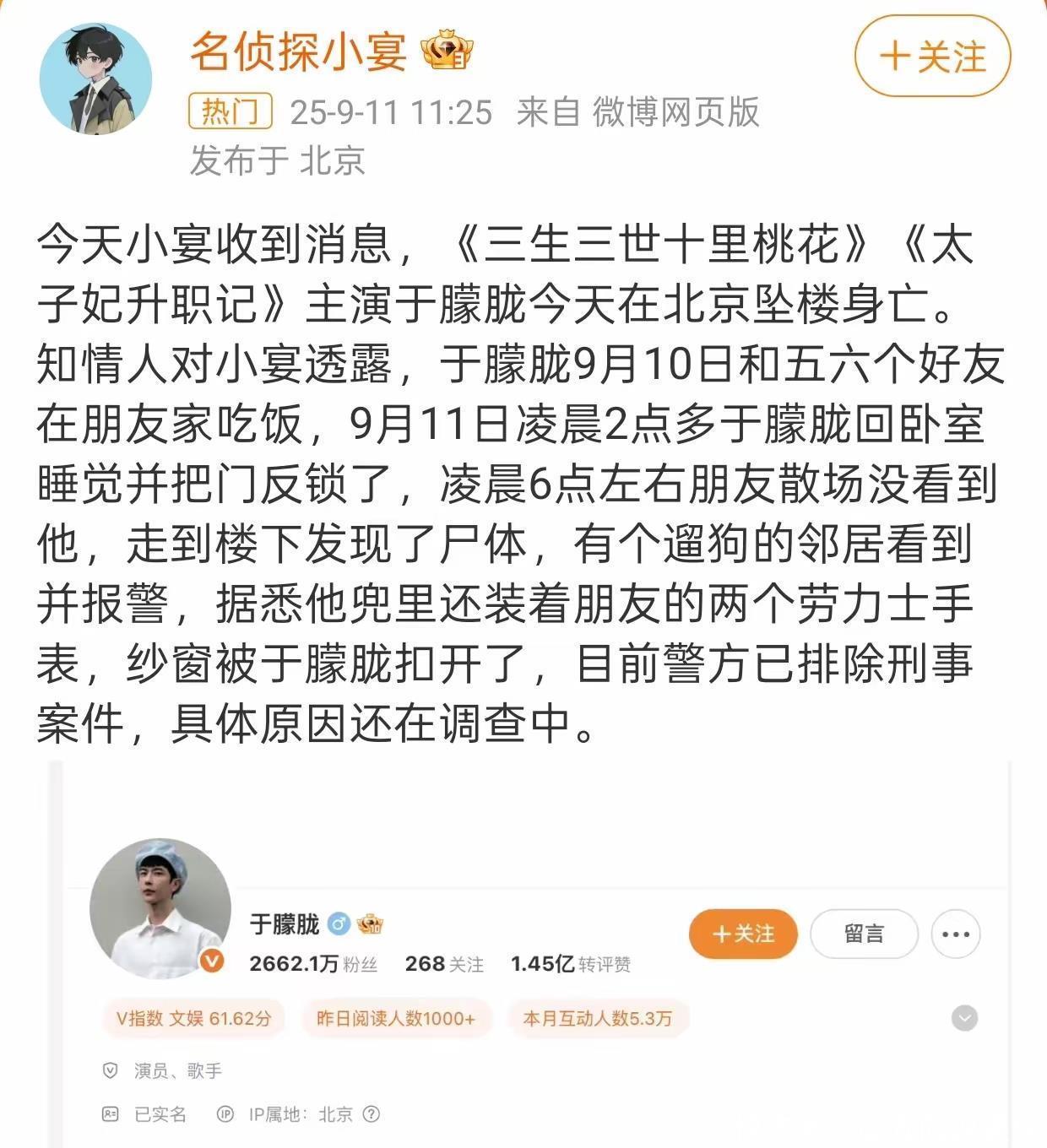

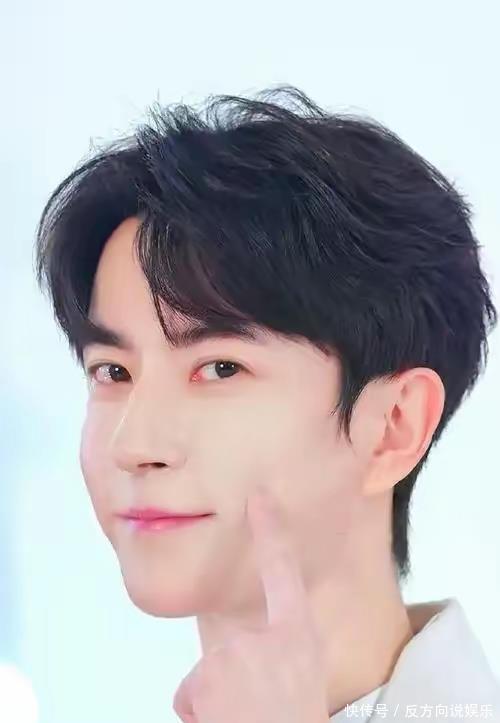

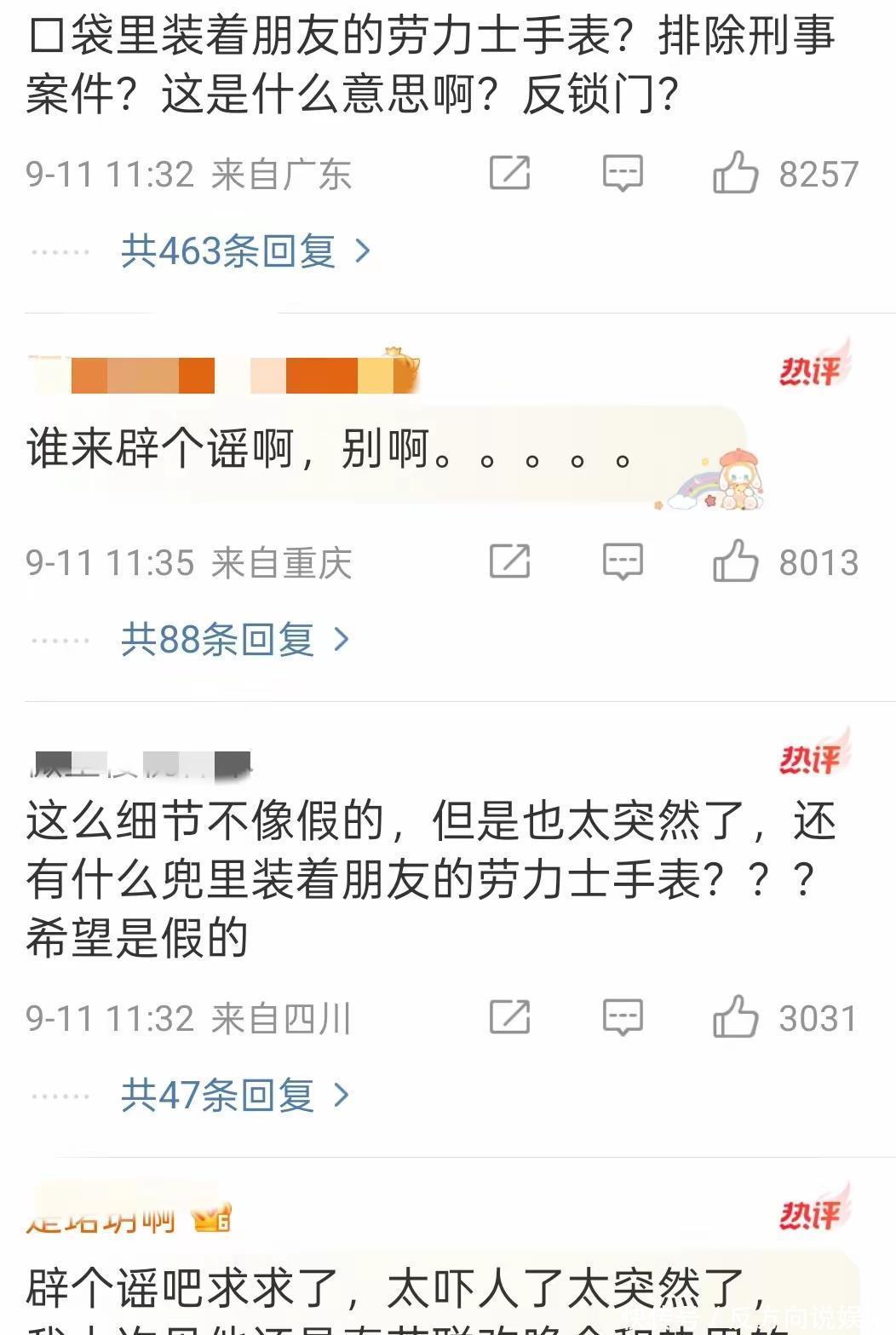

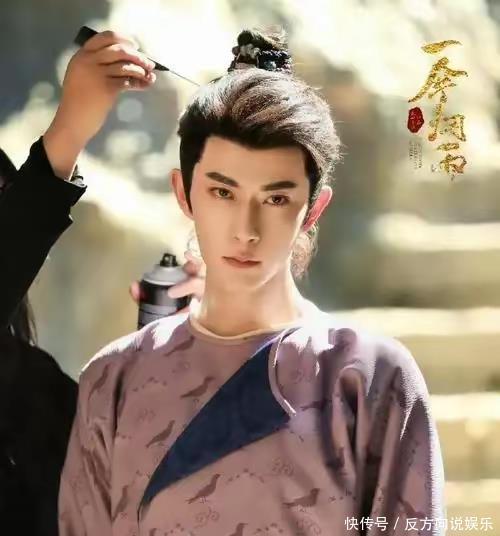

9�日,一则关于青年演员于朦胧的传闻在网络上掀起轩然大波。尽管消息尚未得到官方证实,但其中涉及的细节——深夜聚会、高楼坠亡、失窃名表——已足以引发公众对生命安全、人际关系和社会心理的深度思考。在真相浮出水面之前,我们不妨从这一事件中剥离八卦的表象,探讨那些更值得警惕的现实问题。

**当“朋友聚会”变成安全盲区**根据网络流传的信息,事件发生于一场持续到凌晨的私人聚会。值得注意的是,于朦胧在独自离场休息后,数小时内竟无人察觉其异常动向。

这暴露出一个普遍存在的社会隐患:在看似热闹的社交场合中,人们对“同伴安全”的警惕性往往被酒精、娱乐或“熟人心理”所麻痹。

近年来,因聚会疏忽导致的意外事件屡见不鲜,从酒精中毒到交通事故,再到此次的高楼坠亡,都在提醒我们:真正的社交责任,不应止于“一起狂欢”,更应包括“相互照拂”。

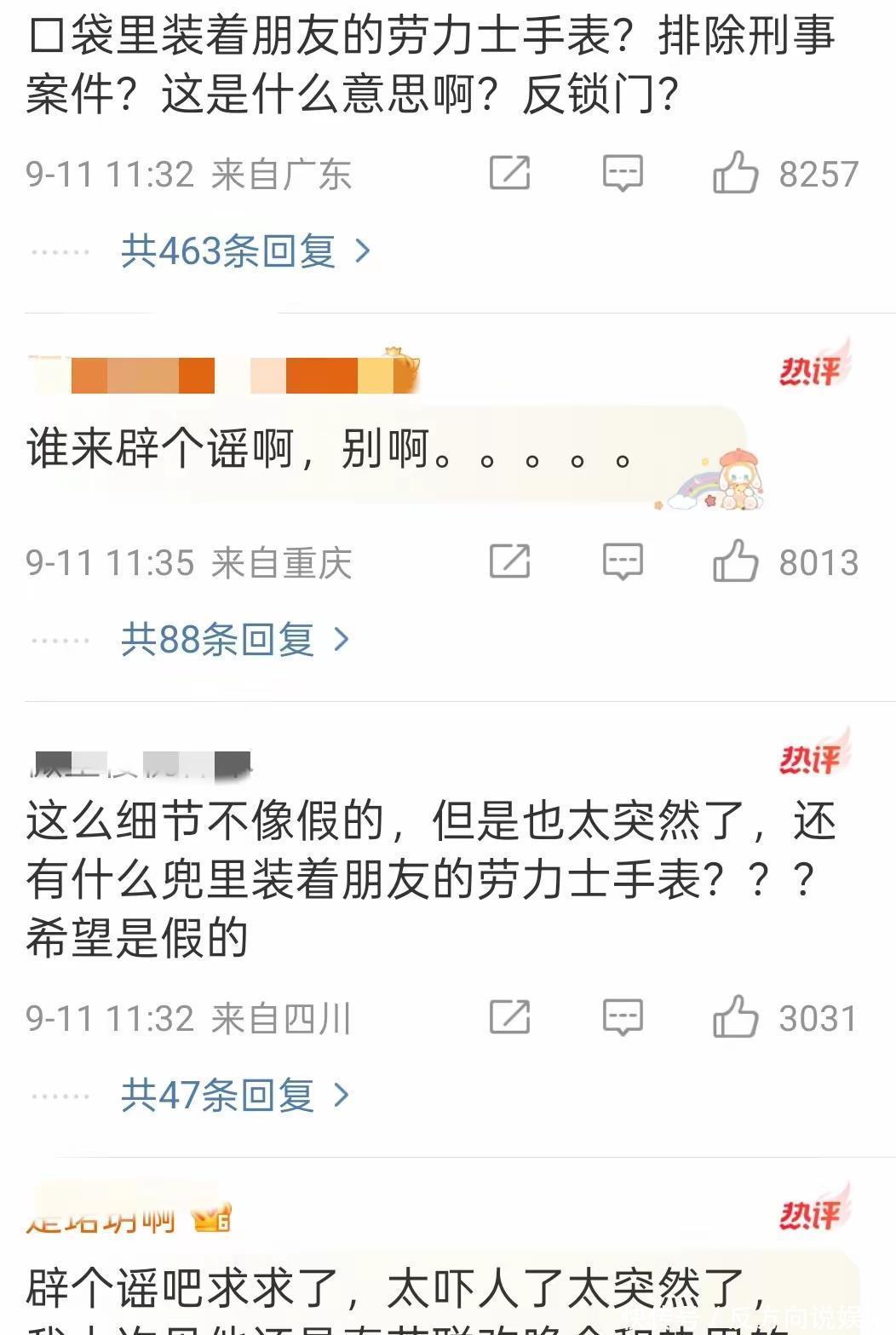

**名表疑云:信任危机的缩影**事件中最具争议的细节,莫过于死者身上被发现的两块他人名表。无论最终调查结果如何,这一情节已然折射出当代社交关系中的脆弱性。

在物质丰裕的时代,奢侈品既是身份象征,也可能成为考验人性的试金石。朋友间的馈赠与借用本属常情,但一旦与死亡、盗窃等极端情境关联,便极易滋生猜忌。

这不禁让人反思:在人际交往中,我们是否过度依赖物质表达情感,却忽略了精神层面的信任建设?**37岁生命的警示:压力时代的心理困境**尽管于朦胧的演艺事业看似顺遂,但网络传言中提到的“合约纠纷”“事业起伏”等细节,仍指向了娱乐圈高压生态下艺人的心理困境。

37岁,本应是人生黄金期,却以如此惨烈的方式戛然而止,这不仅是个人悲剧,更是对整个社会的警示。

近年来,公众人物因心理问题导致的极端事件频发,反映出成功光环背后被忽视的精神健康危机。当我们为明星的光鲜喝彩时,是否也该关注他们作为普通人的脆弱与压力?

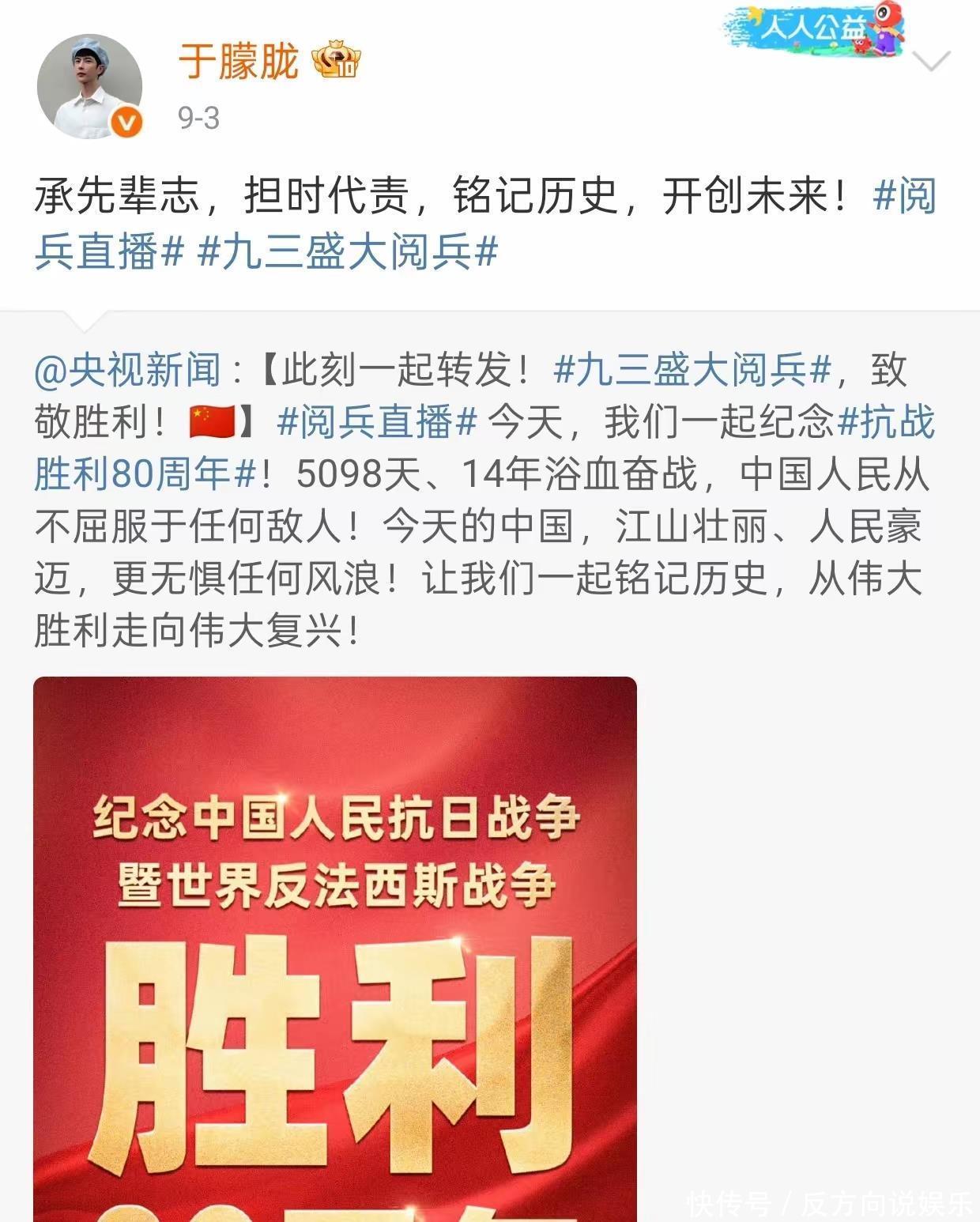

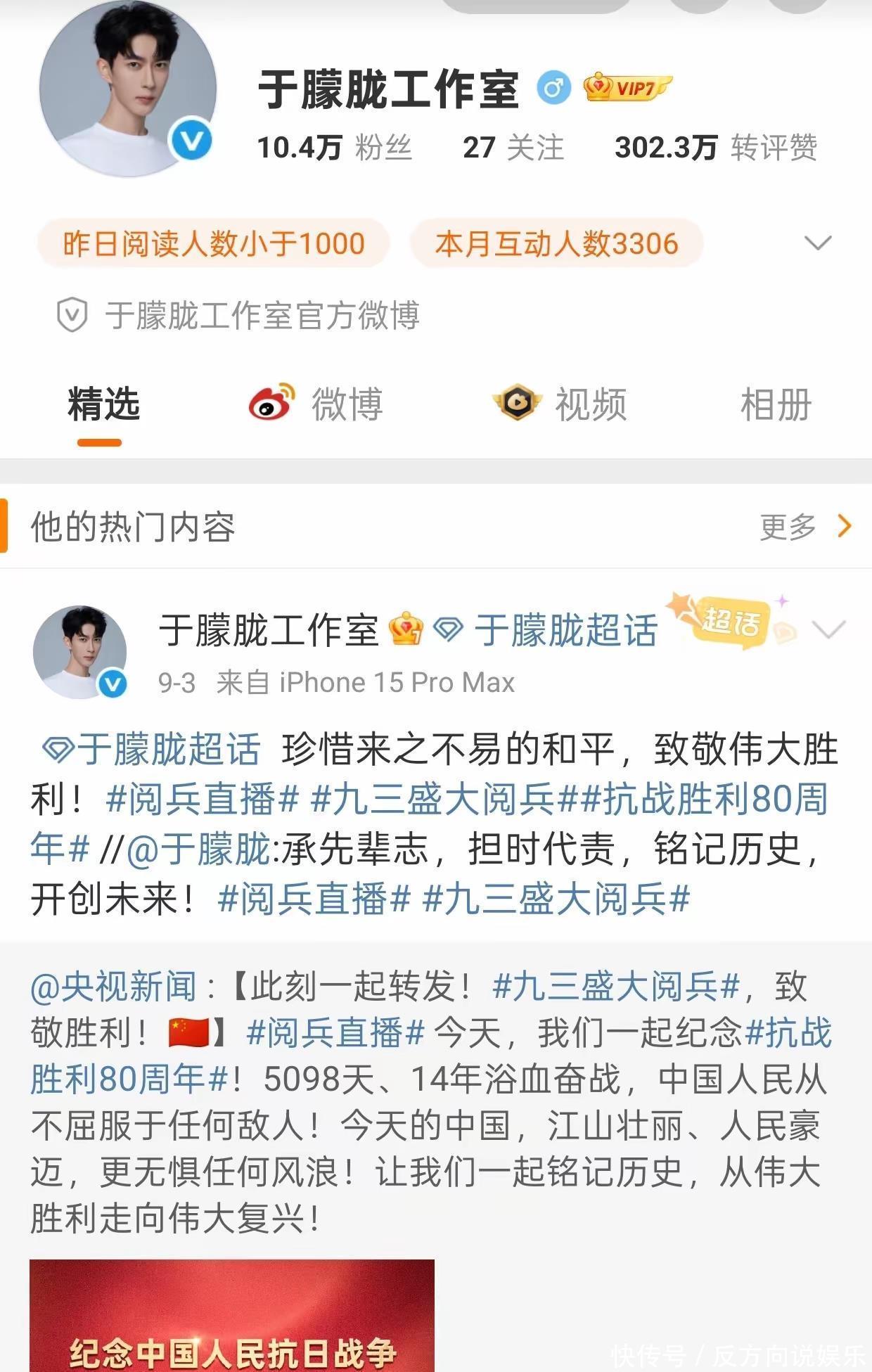

**等待真相,更期待改变**目前,警方已介入调查,诸多疑点仍有待厘清:坠楼前是否发生争执?名表流转的真相是什么?现场是否存在第三者?这些问题的答案,将决定事件的性质——是意外、自杀还是刑事案件。但比个案结果更重要的,是我们能否从中汲取教训:聚会组织者需强化安全意识,个人应警惕社交中的潜在风险,社会则需建立更完善的心理干预机制。**结语**无论最终真相如何,一个年轻生命的消逝都令人扼腕。在喧嚣的舆论场中,我们既要保持对事实的敬畏,拒绝传播未经证实的信息,也要借此机会反思自身的生活态度——珍惜眼前人,关注身边事,让每一次聚会都成为温暖的守护,而非遗憾的开端。正如一位网友所言:“希望醒来只是虚惊一场,但如果是真的,愿逝者安息,生者警醒。”此刻,我们等待官方通报,更等待一个更理性、更温暖的社会回应。