- 曲靖

新凤霞之子吴钢:将继父吴祖光当亲生父亲,他定居法国现状如何?

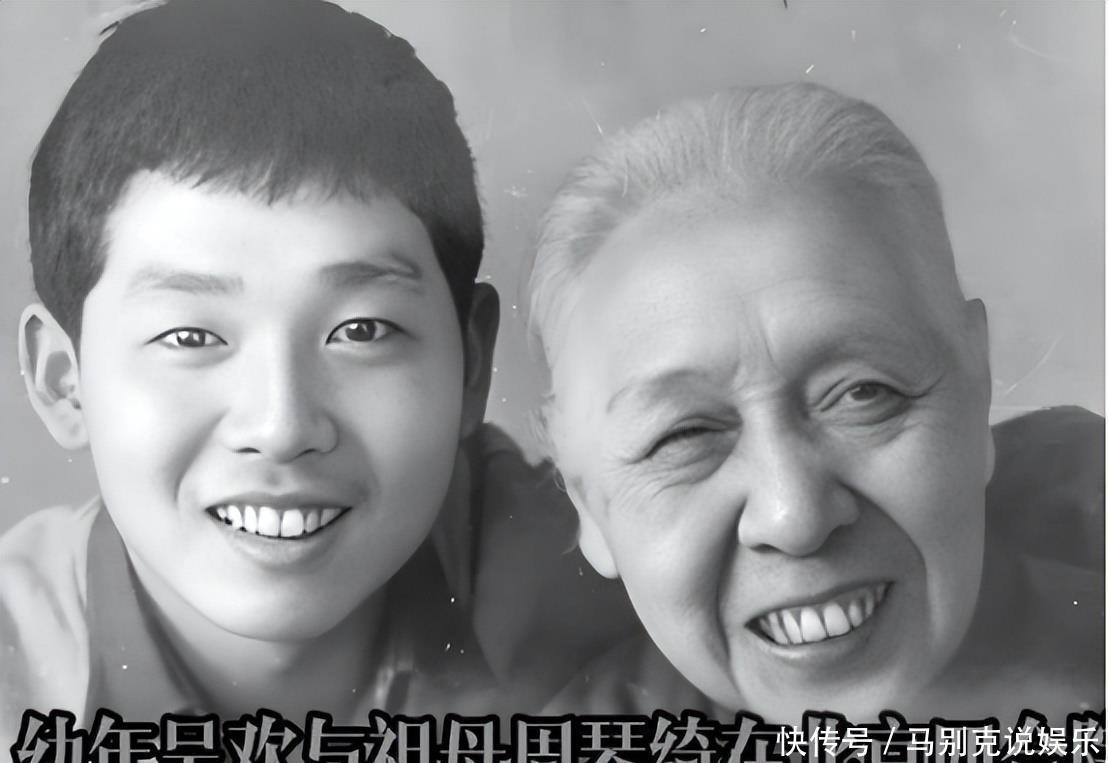

时间:2025-09-14 18:40:24 作者:一本正经711 来源:曲靖 查看: 评论:0内容摘要: 新华社罗马9月4日电 综述|美国关税重压下 意大利酒商或1962 年的那个傍晚,北京公园里的吴钢还不知道,自己人生中最重要的一个称呼即将被永远定格。13 岁的少年刚刚从亲戚口中得知惊天秘密 —— 那个总叫他"大牛"、带他看京剧的吴祖光,并不是自己的亲生父亲!

没血缘的父子情比金坚当他躲在公园里发呆时,继父吴祖光带着弟弟妹妹找了过来,没说什么大道理,只是把他揽进怀里,弟弟塞来的水果糖和妹妹奶声奶气的"哥哥",让这个刚经历身世冲击的孩子瞬间破防。多年后吴钢才明白,亲情的重量从来不由血缘决定,就像他嘴里那颗 10 岁时为保护奶奶被撞断的门牙,虽然只接了一半,却比任何血缘证明都更实在。

吴钢的童年记忆里,亲生父亲陈世起只是个模糊的影子。那个天津"戏霸" 当年骗了母亲新凤霞,婚后暴露吃喝嫖赌的本性,直到 1949 年新中国成立后被抓,母亲才在《新婚姻法》保护下离婚。两岁起就跟着母亲和继父吴祖光生活的吴钢,对吴祖光的感情远比生父深厚。吴祖光总说这孩子有文艺细胞,当小吴钢把京剧脸谱说成"脸上画满蜡笔",把国庆探照灯叫做"天上打架" 时,这位文坛大家就认定这孩子是块料。即便后来有了亲生儿女吴欢和吴霜,吴祖光对吴钢也始终一碗水端平,三个孩子都是他的心头肉。

特殊年代里的点点滴滴,更让这份父子情愈发醇厚。父母被打成右派时,吴钢坐公交上下学,把学校发的苹果饼干全带回家分给弟妹;1958 年吴祖光下放黑龙江,10 岁的吴钢和母亲省吃俭用寄去奶粉罐头;陪奶奶买菜时遇到莽撞骑车人,他毫不犹豫冲在前面挡着,结果撞断了门牙。这些事吴祖光都记在心里,后来总对人说:"这孩子比亲儿子还懂事。"1976 年吴钢插队返城后,听说生父陈世起想来见他,这个当年护着奶奶的少年态度坚决:"我只有一个爸,姓吴。" 这句拒绝背后,是十几年如一日的养育之恩沉淀出的真情。

在巴黎种下中国戏的� 年,当吴钢带着妻子范丁蕾和女儿吴蜜登上飞往巴黎的飞机时,行李箱里装的不仅是家当,还有继父吴祖光的嘱托和母亲新凤霞的戏曲情结。谁也想不到,这个当年在百货商店设计橱窗、开三轮摩托送货的北京小伙,日后会成为中法文化交流的重要桥梁。初到法国的日子并不轻松,为了生计,吴钢白天在巴黎中国文化中心工作,晚上和周末就去眼镜店打工,冬天站在店门口八个小时,脸冻得麻木,鞋子上结着冰碴也不敢动。就这样拼了六年,他们才在巴黎买下房子,结束了租房生涯。

吴钢的镜头始终没离开过中国戏曲。从鲁迅美术学院摄影系毕业后,相机就成了他形影不离的伙伴。在法国打拼期间,他更是把这项爱好做成了事业。2007 年,他的摄影画册《美丽的京剧》不仅被评为"中国最美的书",还代表中国参加世界书展,同年他斩获第七届中国摄影金像奖,成为业内认可的大家。但比个人成就更让他骄傲的,是把中国戏曲搬上法国舞台。

从 2003 年起,他协助巴黎中国文化中心创办巴黎中国戏曲节并担任艺术总监,到 2024 年第九届戏曲节时,已经能吸引 80% 的法国观众,每场演出上座率超九成,京剧《赵氏孤儿》还拿下了最高奖"塞纳大奖"。看着法国观众为京剧唱腔鼓掌,吴钢觉得那些在眼镜店冻僵的日子都值了。

在法国的三十多年里,吴钢活成了文化融合的标本。他通过法国艺术家组织 AGESSA 注册,虽然要把收入的 30% 用于社保,但也享受到了完善的医疗和退休保障。女儿吴蜜在巴黎长大,却继承了父亲的艺术基因,2017 年她的水墨作品《莲缘》在巴黎十三区政府展厅展出,用西方抽象形式表现中国莲花意象,惊艳了当地艺术圈。父女俩还合作出版了《一九七九年的〈茶馆〉剧照》,把吴钢当年拍摄的经典话剧照片留给后人。

每年春节,吴钢都会带着家人视频连线香港的吴欢和美国的吴霜,虽然兄妹仨天各一方,但这份跨越国界的亲情从未淡去。最暖的牵挂,最远的乡愁如今 76 岁的吴钢在巴黎安享晚年,但他的生活里处处是中国印记。书架上摆着母亲新凤霞的评剧唱片,冰箱里总备着从北京带的老酱菜,墙上挂着自己拍摄的京剧剧照。这个当年在公园里被继父找回的少年,用一辈子诠释了什么是真正的亲情 —— 吴祖光中风瘫痪时,他放下巴黎的工作回国照顾,每天推轮椅陪继父看风景;母亲去世后,他把对双亲的思念都融进镜头里,让中国戏曲在异国绽放光彩。

吴钢的故事藏着两个动人的真相:亲情从不由血缘定义,当年吴祖光那句"跟爸爸回家" 的温暖,比任何血缘证明都更有力量;文化传承也从不因距离褪色,他在巴黎戏曲节上播下的种子,如今已长成中法交流的大树。从 10 岁保护奶奶断的半颗门牙,到 70 多岁仍在传播京剧艺术,吴钢用一生证明:真正的根,扎在心里;最好的传承,活在行动中。

现在的吴钢依然保持着摄影习惯,镜头下既有塞纳河的晨光,也有京剧水袖的剪影。他常说自己是"北京长大的巴黎人",这种双重身份恰恰成就了最独特的人生风景。就像他镜头里那些定格的瞬间,美好从不怕遥远,真情永远能跨越山海。

{loop type="arclist" row=1 }{$vo.title}