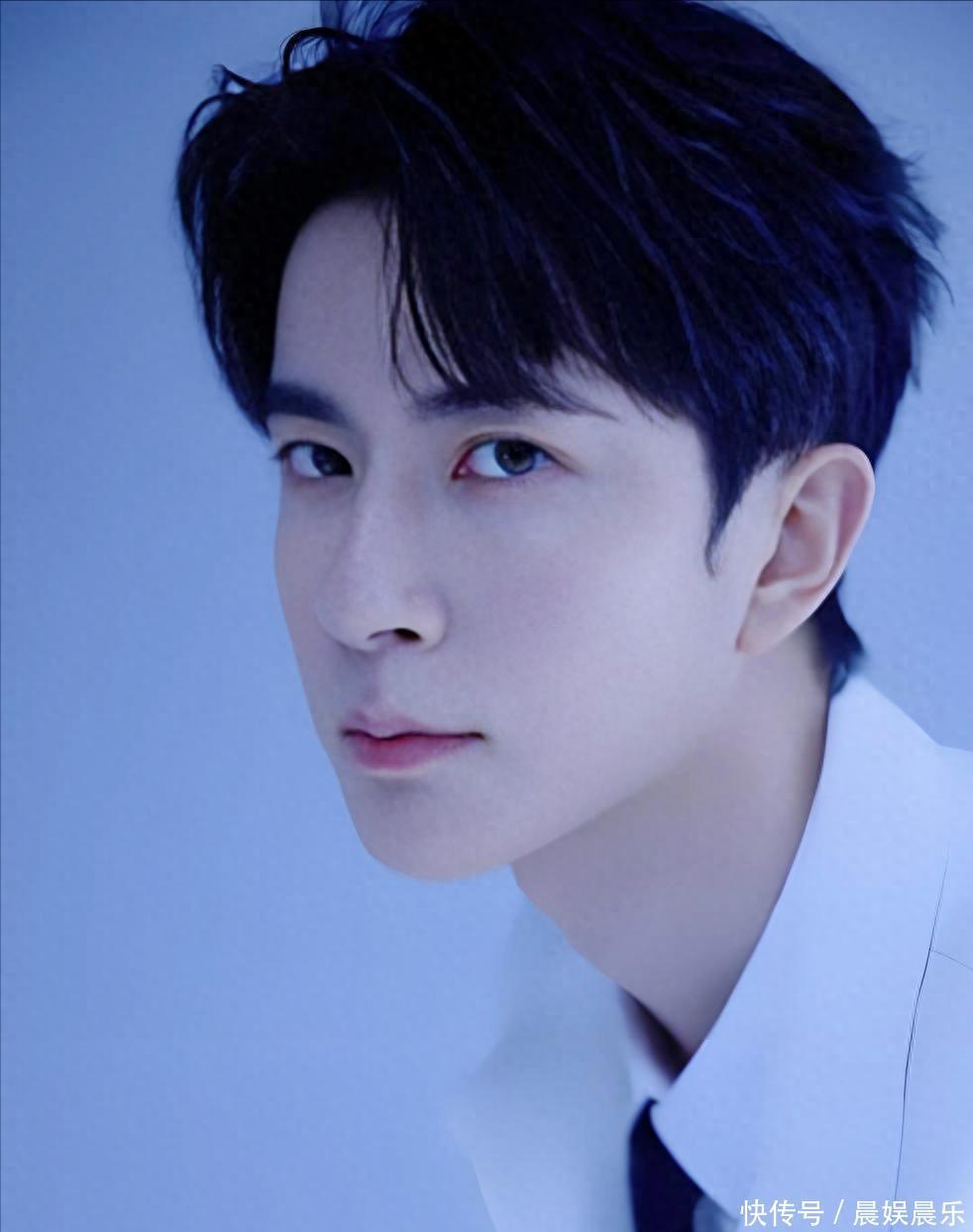

于朦胧坠楼事件全新解析:从爆料到真相大白

25 年 9 月 11 日,有自媒体发布消息,称演员于朦胧在北京坠楼身亡。该爆料以"知情人透露" 的形式,描述了相关事件经过,引发网络热议。

事件从自媒体爆料开始快速发酵,"于朦胧" 相关话题在几小时内登上微博热搜榜首。众多网友纷纷涌入于朦胧社交账号评论区,恳切呼吁其出面辟谣。

然而直至中午时分,于朦胧本人及其工作室皆未作出任何回应,令众多关注者翘首以盼之心落空。

随后,各大媒体平台开始陆续跟进调查,但都未得到确认的消息,仅以“等着看新闻吧”回应,态度隐晦难明。潇湘晨报记者前往事发地点探访,发现相关区域已清理干净,未见明显痕迹。

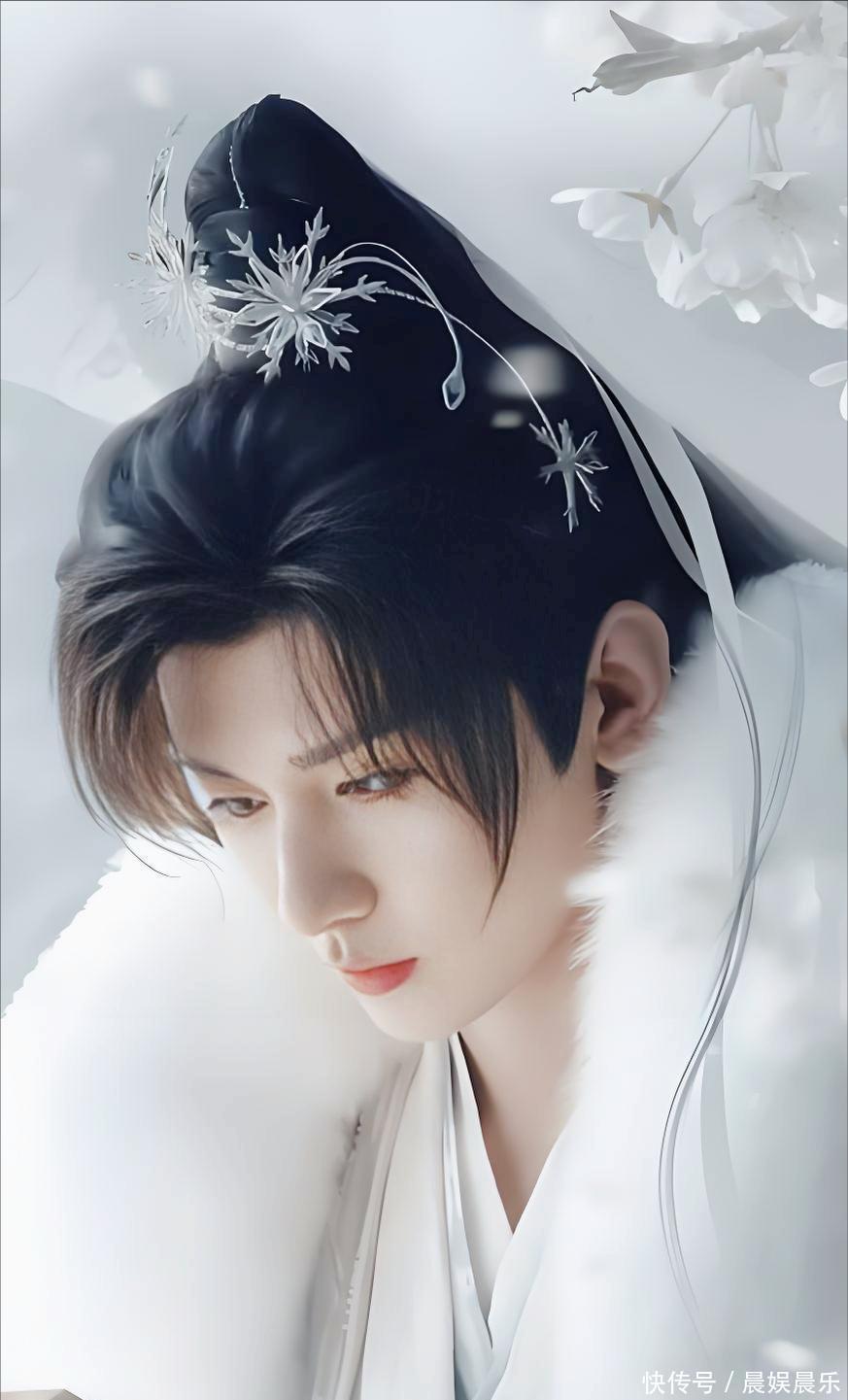

与此同时,原定与于朦胧有合作的央视,也修改了节目并调整。据电视剧《长夜行》制作公司工作人员披露,原定于当日开展的官宣计划,因某些缘故被紧急搁置,后续具体安排暂未可知。

18�分,于朦胧工作室公开发布一则声明,证实于朦胧坠楼离世的噩耗。此讯如晴天霹雳,令人痛心不已。声明亦有提及,经警方开展深入调查,现已排除该事件存在刑事嫌疑之可能性。

工作室第一时间选择沉默的现象,与通常明星突发事件后团队的危机公关,形成鲜明对比,进一步加剧了外界对事件真相的猜测。

于朦胧事件中,网友针对部分细节提出强烈质疑,如爆料者突然删除关键描述、窗户限位装置被非专业解读为他杀证据等,尽管缺乏实证,相关猜测仍广泛传播。

在官方通报后,因信息简略、发布滞后,未能尽释公众疑虑,反倒催生“迫于压力”等新猜测。这反映出在碎片化信息环境中,权威声音正面临着信任方面的严峻挑战。

于朦胧事件宛如一块精巧的棱镜,清晰折射出数字时代下,明星死亡相关信息的传播,映照出该领域复杂且独特的面貌。在真相与猜测的博弈中,每个参与者都既是信息消费者也是传播者,共同塑造着事件的公共叙事。

时光流转,网络喧嚣终会归于宁静。对于此次事件你是怎么看呢?欢迎留言